先日、ようやく富士山が冠雪しました。例年より三週間ほど遅いそうです。

山では、コケモモの実が赤く色づいています。

ルリビタキの若いオスは初めての冬を迎えようとしています。

茂みの中では雄鹿が休憩し、まわりには沢山の牝鹿や仔鹿が集まり草を食べています。

キジは森の中を歩き回りエサを探しています。

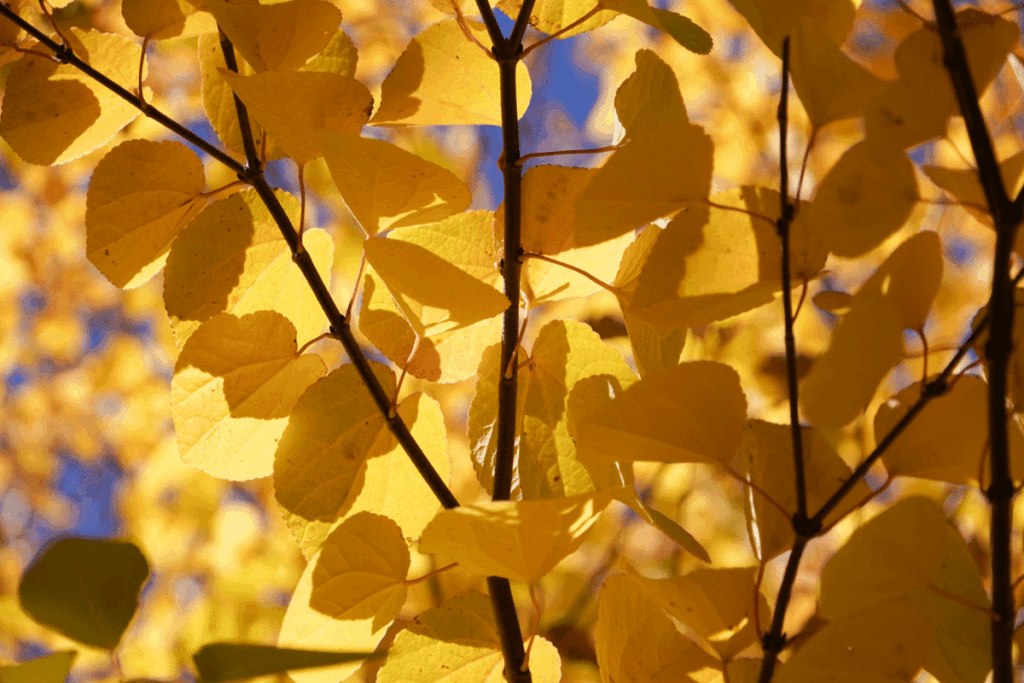

今年は紅葉が遅いと言われていますが、ようやく木々が色づき始めました。

仕事場の前にあるカツラの木は、今、まさに鮮やかに色づき葉を落としています。地面に積もったその落ち葉からは甘く、どこか懐かしい香りが漂ってきます。

この香りは、葉が地面に落ちて乾燥し始めることで発生します。木についている状態や緑の葉からは匂いません。この甘い香りの正体はマルトールという成分だそうです。調べると葉の中に含まれる糖分が、落葉後の化学変化によって生成されるというようなことが書いてありました。キャラメルのような甘い香りがするのも頷けます。そして英語では「caramel tree」とも呼ばれるそうです。

ここでひとつの疑問が残ります。

一般的に、植物は光合成で作った糖分や養分を無駄にしないよう、落葉する前にそのほとんどを根や幹へと回収する、とされています。これは冬を越し、翌春にいち早く芽を出すための「貯蔵」として、とても理にかなった生存戦略です。

しかし、カツラの葉は、なぜ糖分をたっぷり残したまま落とすのでしょうか。

一見「もったいない」ことをしているように見えますが、そこにはきっと、カツラ独自の生存戦略が隠されているのでしょう。

残された糖分は、土壌の微生物の栄養となり、落ち葉の分解を加速させます。結果、葉に含まれていた養分が素早く土に戻され、カツラ自身や周囲の植物にとって豊かな土壌が保たれるのです。

多分ですが…

「全てを自分のために蓄える」のではなく、「一部を周囲に還元する」ことで、結果的に自分自身が生きる環境を豊かにしています。

周りの人や環境のために行動した結果、巡り巡って自分に良いことが返ってくる、一人勝ちではなくみんなで勝とうという感じでしょうか。

一人勝ちの先には破滅が待っている気もしますしね。

そんなことを知ってか知らずか、カツラの木は今日も糖分の残った葉を落としています。

青木ヶ原樹海と山の境目には大きな桂の木が立っています。

地面は今年もハート型の落葉で埋め尽くされ、甘い匂いを放っています。