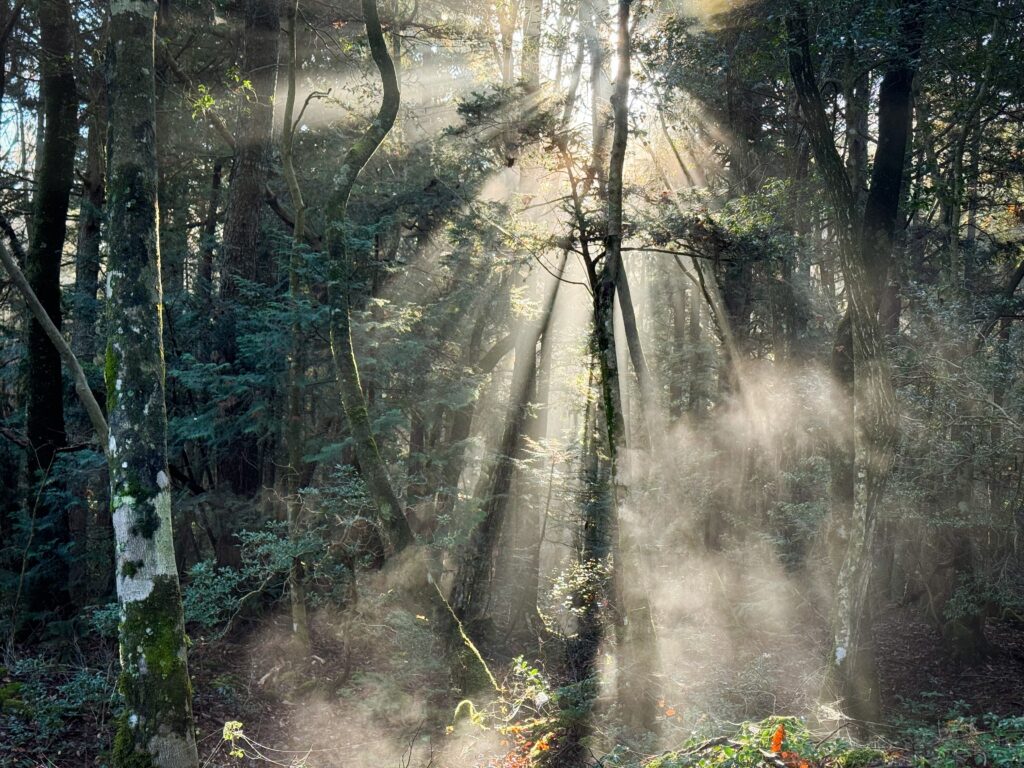

森を見る解像度が上がると人生が豊かに

道端に咲く草や花をよく見てみると、それぞれ形も、大きさも、色も、そして香りも違うことに気が付きます。この一つひとつの違いには、植物たちが生き抜くための工夫と意味がぎゅっと詰まっています。そしてそれは草花だけでなく木も虫も菌も動物も私たち人間にも言えることです。

私たちがご案内する青木ヶ原樹海は、富士山の噴火によって流れ出た溶岩の上に形成された森です。この森の特徴は、土がほとんどなく、木の根は溶岩に遮られ地中へと進むことができません。そして水は溶岩の隙間から地下深くへと流れ込んでしまいます。このような厳しい環境の中で、植物たちはどのようにして生命をつないでいるのでしょうか? そこには、私たち人間の想像を超える、植物や動物たちの多様な生存戦略と環境に合わせた生態系があります。

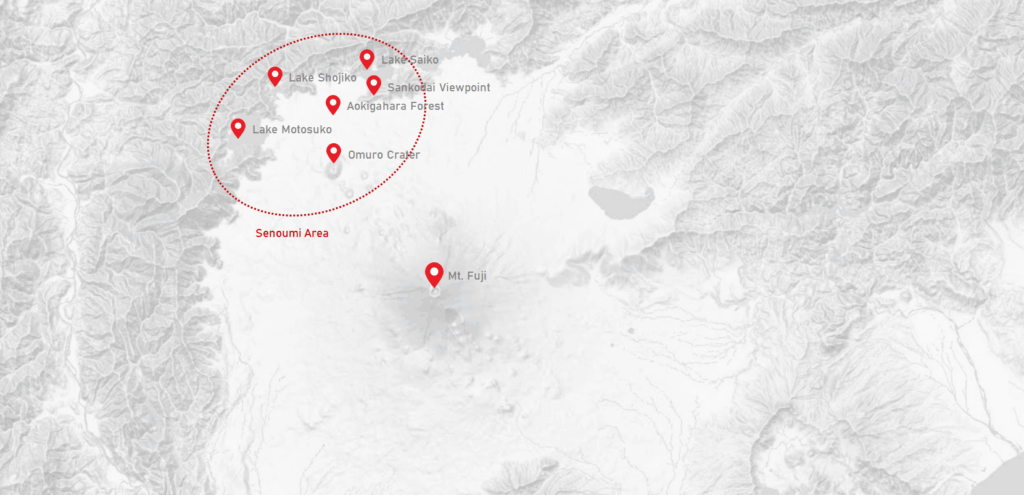

昔むかし富士山の北側に「せのうみ」と呼ばれる大きな湖がありました。今からおよそ1200年前、平安時代に富士山が大噴火を起こし、大量の溶岩が「せのうみ」に流れ込みます。これにより湖は分断され、西湖と精進湖が誕生しました。もっと時代を遡ると、さらに離れた本栖湖までがひとつだったことがわかっています。現在の富士五湖のうちの三つはもともと一つの大きな湖だったのです。そして湖を分断した溶岩台地の上に形成された森が「青木ヶ原樹海」です。私たちは地球活動のダイナミズムが感じられるこの「せのうみ」エリアを中心に皆さんをご案内します。

森や自然を見る「解像度」が上がると、きっと人生はもっと豊かになります。今まで気づかなかった身の回りの自然が、もっと楽しく、そして奥深く見えてくるはずです。