先日、伊豆半島の付け根、沼津にある「沼津港深海水族館」へ行ってきました。富士北麓をベースに活動をしていると、富士山の成り立ちと深く関わる伊豆半島周辺にも、自然と関心が向かいます。この地域は「富士箱根伊豆国立公園」の一部でもあり、大昔に伊豆諸島が南から移動してきて日本列島に衝突し、富士山や箱根山などの形成に大きく関わった、壮大な地球の歴史を持つ場所です。そのあたりのお話はまた今度じっくり書きたいと思います。

水族館には駿河湾に棲む生き物をはじめ、不思議な色や形の生き物が沢山いました。

今回は、水族館にあった「深海の生き物はなぜ赤いのか?」という展示から、自然界における「赤」の意味について、少し考えてみたいと思います。

「赤く見える」という仕組み

まず、私たちが「赤い」と感じたり、「赤く見える」というのはどういうことなのでしょうか。これは光の性質に基づいています。太陽光など、私たちに見える光はさまざまな色の光(波長)が混ざり合ってできています。その中で、その物体が特定の色(波長)の光を反射することで、私たちの目にはその反射された色として認識される、というのが色の見え方の基本だと思います。

例えば、葉っぱが緑色に見えるのは、緑色の光を反射し、それ以外の光を吸収しているためです。そして、すべての光を吸収した状態、または光が届かない状態が「黒に見える」なのだそうです。

深海の生き物に「赤」が多い理由

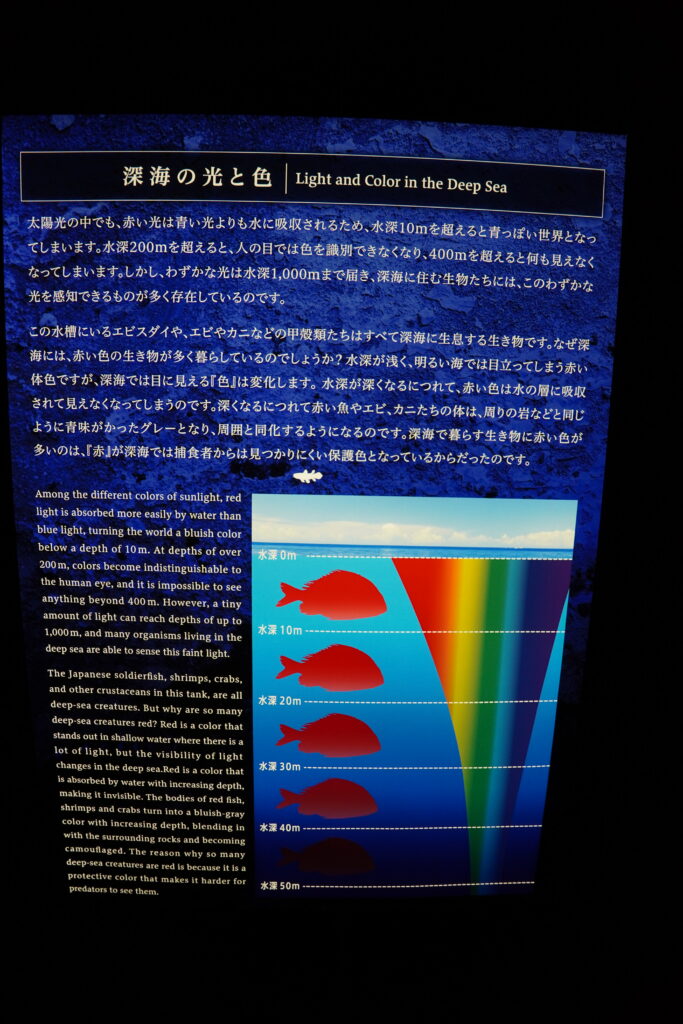

深海に生息する生き物に赤色が多いのには、深海の光環境が関係しているようです。

海の中では、太陽光は水深が深くなるにつれて弱まりますが、特に波長の長い赤色は、早い段階で海水に吸収されてしまい、深海にはほとんど届きません。そのため、深海は光量が少なく、届く光も波長の短い青っぽい光が主となります。

深海では赤い体を持つ生物は、反射するべき赤色の光がないため、光を反射せず、結果として黒や灰色に見えるというわけです。つまり、赤い体は深海においては黒や灰色となり、効果的なカモフラージュの色になっていると考えられています。周りの暗い環境や海底の色と同化することで、捕食者や餌となる生き物から見つかりにくくなるようです。

でもそれなら「なぜ最初から黒ではダメなのか」という素朴な疑問がでてきます。これはについては展示には特に書いてありませんでしたので、わたしなりに考えてみました。

①季節や成長段階で活動の深さが変わって、浅瀬に来たときに赤色が何らか効果を持つ可能性がある

②進化の過程でだんだんと深い海に生息域を変えていったが、その中で赤い光を反射する構造を吸収する構造に変えることが難しかった、もしくは変える必要がなかった。

帰ってきてから調べてみましたが、はっきりしたことはわかりませんでした。ただ深海でも深くなればなるほど鉛色や黒色の生き物が増えていくようです。ですので「黒」ではなく「赤」であることにはしっかり意味がありそうです。

深く暗い海の中で生き物たちは見えているのか

深海の生き物のイメージで目が異常に大きいというイメージがあります。それと同時に暗い場所では目が退化していくというイメージもあります。実際に深海の生き物は目が見えているのでしょうか。

これは水深1000メートル付近を境に変わるようです。このあたりまでは僅かな光が届くため、そこに棲む生き物たちは、このわずかな光をとらえるために目が大きくなる傾向があり、これより深い場所では、目が退化していった生き物が多いということでした。

紙一重でまったく正反対になります。適応と進化の面白さですね。それぞれが独自に進化し生き残り、命をつないできたのだと思うと感動します。

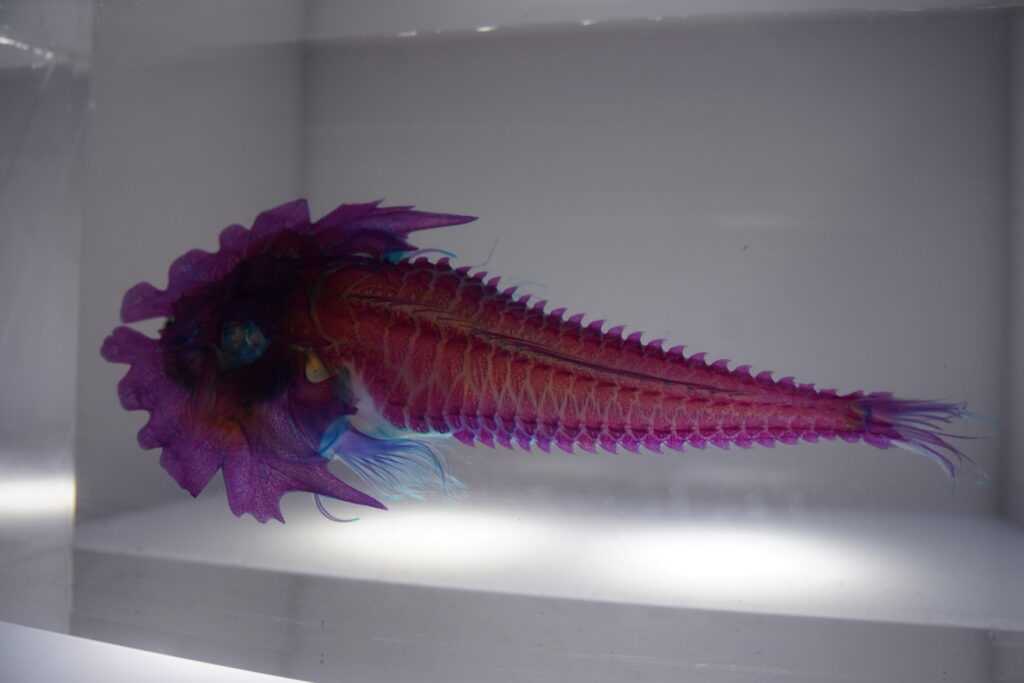

ちなみに下は今回水族館で見た個人的に好きだった生き物たちです。

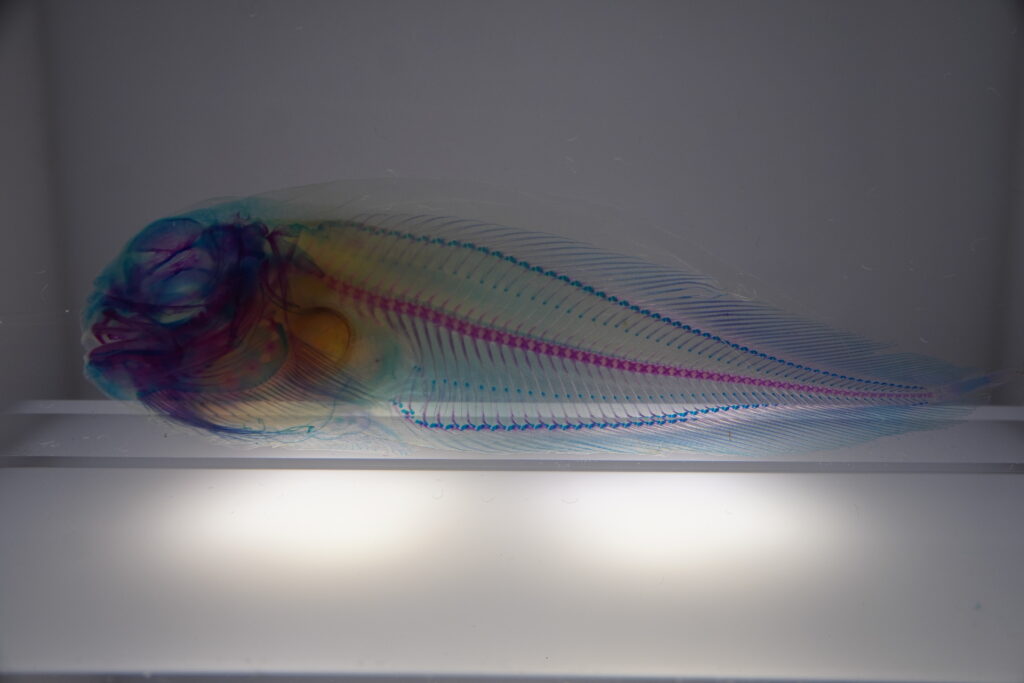

透明骨格標本というものもありました。

地上における植物の「赤」

次に、地上で見られる「赤」、特に植物の赤い実が持つ意味についても見ていきたいと思います。

今の時期は森のあちこちでマムシグサが赤いトウモロコシのような実をつけています。熟すと赤い実をつける植物は他にも多く見られます。この赤色は、人によっては「美味しそう」と感じる一方、「危険信号」として捉える人もいるのではないでしょうか。信号の停止に赤色を使うのもここから来ているのかもしれません。

危険を感じるのは、赤い木の実には毒を持っていたり、痺れや辛さなどを持っていたりするものがあるためでしょう。祖先たちの経験から、「赤は危険」という情報が遺伝子の中に刷り込まれている可能性もあるように思います。

では、なぜ食べられないように毒などで防御をしているのに、熟れたらよく目立つ赤色になることが多いのでしょうか。

植物たちの繁栄と防御の戦略

おそらくほとんどの植物が望んでいるのは、実の中に入っている種を遠くへ運んでもらうことです。生息範囲を広げるためには、より遠くまで、より広い範囲に種を運べるパートナーを選ぶ必要があると思います。

そのパートナーとして最も多くの植物から選ばれているのが鳥類ではないでしょうか。鳥は餌を見つける際に、嗅覚や聴覚よりも視覚を主に使います。そのため、植物は鳥によく発見してもらうために、背景の緑の中でも目立つ赤色に実を熟させる必要があるわけです。

ただし、人間や他の生き物にも視覚を主として餌を探すものはいます。そうした生物から種を守るために、植物は毒を持たせたり、不味くしたりと防御戦略をとっているのだと思います。鳥類は辛味などには比較的鈍感だとされているため、辛さは鳥には影響せず、鳥以外の動物への防御策として機能しているのかもしれません。逆に、しっかり熟す前の青い実は、鳥類から食べられないように渋みや苦味などで防御しているのだろうと考えられます。

ここでおもしろいのは、唐辛子の例です。人間は唐辛子の防衛戦略である辛味を喜んで食べてしまいますし、殺菌のために利用したりもします。こうなると、もはや防衛戦略も何もあったものではありません。にもかかわらず、そのおかげで世界各地で栽培されるようになり、結果的には広範囲に生息域を広げていくことになりました。人生(世の中)、何が良い方向に転ぶかはわからないものですね。進化も意図した通りにいかない、こんなものなのかもしれません。

今回わかったことは、確かなことはよくわからないということでした。ただ、さまざまな環境の中でお互いが複雑に関わり合い、多種多様な変化が起こってきたのは間違いないでしょう。そして、それぞれの色や形、すべてのことに、何かしらの意味や理由があるように感じられます。そう考えると、自然界のあらゆる現象がとても面白く見えてくるのでした。

今回は深海生物と木の実の「赤」だけで終わってしましたが、他にも紅葉、血液、火など、自然界には「赤」が溢れています。また機会があれば、この辺りの意味についても、さらに考えてみたいと思います。

読んでいただきありがとうございました。